Gaya Manajemen Organisasi Spurs

Dalam ilmu manajemen strategik dan teori organisasi, setidaknya terdapat dua mahzab besar terkait cara pandang kita terhadap keunggulan kompetitif. Mahzab pertama memandang sumberdaya (resources) sebagai hal yang dapat dieksploitasi oleh organisasi guna membangun keunggulan kompetitif. Mahzab ini diusung oleh Edith Penrose, Jay Barney, Birger Wernerfelt, Gary Hamel, C.K. Prahalad, dan lain-lain, dan dikenal sebagai resource-based view (RBV).

Dalam konteks sepakbola, tim-tim raksasa seperti Manchester City atau Real Madrid menganut paham ini. Mereka percaya bahwa untuk dapat memenangkan persaingan, mereka perlu membangun sumberdaya yang unggulan. Oleh karena itu mereka mengguyurkan dana yang tak terbatas, membeli pemain-pemain terkenal, merekrut pelatih dan manajer unggulan, menarik sponsor yang prestisius, hingga membangun stadion dan fasilitas berkelas dunia.

Agak sedikit berbeda, mahzab kedua memandang kemampuan (capability) organisasi dalam beradaptasi dan mengarahkan sumberdaya yang ada sebagai sumber keunggulan kompetitif. Kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasi ulang kompetensinya dianggap lebih relevan untuk lingkungan bisnis yang berubah cepat seperti sekarang. Pandangan ini dicetuskan oleh David Teece, Gary Pisano, Amy Shuen, dan kawan-kawan, serta lazim disebut dynamic capabilities view (DCV).

Tim-tim penganut mahzab DCV misalnya adalah Arsenal dan Atletico Madrid. Mereka tidak memiliki dana berlimpah ruah layaknya Manchester City atau Real Madrid. Pemain-pemain yang dimiliki juga tidak melulu pemain mahal. Alih-alih, mereka lebih suka mencari pemain muda berbakat yang belum terlalu dikenal publik. Mereka lebih mengandalkan kapabilitas mereka dalam membangun tim yang solid di tengah berbagai keterbatasan dan taktik lapangan yang jitu sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Lalu, strategi manakah yang lebih efektif?

Sulit untuk mengambil jawaban yang tegas. Yang jelas, kedua strategi berjalan dengan sukses. Setidaknya untuk saat sekarang. Manchester City misalnya, yang menganut paham RBV, sukses mengawinkan tiga gelar domestik pada musim 2018/2019 ini. Sebaliknya, Liverpool dan Tottenham, yang lebih cenderung menganut gaya DCV, sukses melenggang ke final Liga Champions menjungkalkan tim-tim besar di tahap sebelumnya. Segendang sepenarian dengan final Liga Europa. Chelsea, penganut paham RBV, akan bertanding melawan Arsenal yang sangat dominan pada DCV.

Tulisan ini tidak akan membahas klub-klub mainstream dan populer. Sebaliknya, artikel ini justru akan berfokus pada salah satu kuda hitam: Tottenham Hotspur Football Club, atau juga dikenal sebagai The Lilywhites atau Spurs — salah satu anomali, in a good way, di Liga Utama Inggris.

Tokoh sentral mereka, Mauricio Pochettino, adalah manajer yang sangat tahu dengan baik bagaimana cara mengelola sumberdaya yang dimiliki Spurs. Mirip seperti Arsene Wenger di Arsenal (dulu), Pochettino dipandang sebagai sosok manajer yang sangat “fit” dengan Spurs. Hubungannya dengan Daniel Levy, chairman Tottenham, juga sangat harmonis. Begitu pula hubungannya dengan pemain-pemainnya. Misalnya, Son Heung-min dan Lucas Moura sempat dikritik di musim-musim awal mereka dan diminta untuk hengkang. Namun, Poch berhasil meyakinkan mereka dan membuat mereka menjadi pemain yang sangat baik.

Saat ini, Spurs juga menjadi klub Liga Primer yang menyumbang cukup banyak pemain bagi tim nasional Inggris. Hal ini sangat kontras bila dibandingkan dengan klub-klub papan atas lain yang justru lebih banyak didominasi oleh pemain-pemain asing. Secara implisit, fenomena ini juga menyiratkan bahwa proses transformasi yang terjadi dalam diri Spurs boleh dibilang sangat murah. Tak ada yang meragukan konsistensi Manchester City musim ini, namun hal itu diperoleh dari dana yang tak sedikit. Demikian pula dengan Liverpool yang menunjukkan performa menakjubkan, namun proses transformasi mereka tidak murah.

Tottenham juga punya basis fans yang unik dan loyal. Ditilik dari sejarahnya, klub London utara yang sesungguhnya adalah Tottenham — bukan Arsenal. Sebagian besar penggemar adalah fanatik yang telah lama mendukung Spurs, bukan fans karbitan seperti banyak dijumpai di Manchester United, Chelsea, atau Manchester City. Menariknya, mereka punya attitude yang sangat positif. Tak peduli lawan mereka seberat apa, mereka percaya pasti Spurs bisa menanganinya. Tak heran kendati banyak pemain cidera musim ini, Spurs masih bisa dengan percaya diri menyelesaikan musim di atas Arsenal dan Manchester United.

Selain hebat di lapangan, the Lilywhites juga sangat impresif di atas kertas. Tengok saja laporan keuangan terakhir mereka yang berakhir pada periode 30 Juni 2018 lalu. Spurs membukukan laba sebelum pajak sebesar £139 juta. Pendapatan mereka sendiri tumbuh hampir seperempat kali menjadi £380 juta sepanjang musim 2017/2018. Pendapatan itu diperoleh dari tiga jalur utama: matchday, hak siar, dan iklan/komersial. Salah satu lonjakan terbesar datang dari matchday. Mengapa bisa demikian?

Saat ini, Spurs sebenarnya sedang tidak tinggal di rumah mereka sendiri. Klub telah mengajukan izin kepada Brent Council untuk menggunakan stadion Wembley sebagai home base mereka sejak musim 2017/2018 lalu. Saat ini, White Hart Lane sedang ditingkatkan kapasitasnya hingga 62 ribu penonton. Seharusnya, proyek pengerjaan ini ditargetkan selesai 2018 lalu, namun berbagai masalah seperti naiknya harga baja dan kekurangan tenaga kerja membuatnya terlambat sampai sekarang.

Keputusan Spurs untuk “ngekos” di tempat lain justru membawa berkah. Sepanjang sejarahnya, Spurs seperti tersandera oleh White Hart Lane yang hanya berkapasitas 36 ribu penonton saja. Sulit bagi Spurs untuk menaikkan pendapatan matchday karena fans tentu tidak ingin harga tiket dinaikkan begitu saja. Jadi, satu-satunya cara adalah dengan mengikuti sebanyak mungkin kompetisi dan lolos kualifikasi. Makin banyak pertandingan yang diikuti (fixtures), maka makin tinggi pula pendapatan yang diperoleh.

Akibat “mondok” di Wembley, penonton Spurs bisa ditingkatkan karena kapasitas stadion bisa menembus angka hingga 68 ribu penonton. Tak heran bila pendapatan dari sisi matchday bisa naik sampai 56 persen. Pendapatan dari hak siar domestik mungkin turun karena posisi mereka di Liga Primer agak turun musim lalu. Akan tetapi, progres yang mereka tunjukkan di Liga Champion sangat signifikan dan pendapatan hak siarnya bisa mengkompensasi penurunan dari hak siar domestik.

Spurs juga beroleh tambahan karena bisa menjual corporate hospitality packages dan menarik sponsor yang lebih tinggi. Dus, penghasilan mereka dari dua aspek ini saja sudah naik setengahnya hingga £109 juta. Hal ini membuat gap antara Tottenham Hotspur dengan klub-klub papan atas Liga Primer lainnya menjadi semakin sempit. Pengalaman ini juga dialami oleh Liverpool dan Chelsea — betapa maju ke Liga Champions sangat berkontribusi pada pendapatan mereka. Belum lagi bila mereka berhasil menjuarai Liga Champions, hadiah €100 juta bisa mereka bawa pulang.

Kita semua tahu bahwa laba adalah pendapatan dikurangi biaya. Lalu, bagaimana Spurs mengelola biaya-biaya mereka?

Pengeluaran terbesar sebuah klub biasanya terpusat pada gaji pemain dan biaya transfer. Hebatnya, Spurs berhasil menjaga biaya-biaya tersebut sepanjang 2009-2016. Mereka mengambil pemain hasil didikan akademi sendiri seperti Harry Kane dan membeli pemain dari klub yang kurang populer seperti Dele Alli, Danny Rose, dan Kieran Trippier. Kendati tidak lantas bergaji rendah, pengeluaran gaji mereka jelas tidaklah setinggi Lionel Messi, Neymar Jr., Cristiano Ronaldo, atau Gareth Bale.

Musim 2017/2018 lalu Spurs mengakhiri Liga Primer satu peringkat di bawah Manchester United. Menariknya, gaji yang mereka keluarkan hanya separuh gaji yang dibayarkan United dan setidaknya £100 juta lebih sedikit dari klub-klub lain di level tersebut. Keberhasilan Spurs saat ini, di satu sisi, menarik perhatian dari klub-klub lain untuk membajak pemain-pemain Spurs. Maka, kemampuan Spurs untuk menjaga gaji pemainnya di level yang relatif manageable menjadi dipertanyakan — apalagi bila mereka sampai gagal mempersembahkan trofi di musim-musim selanjutnya.

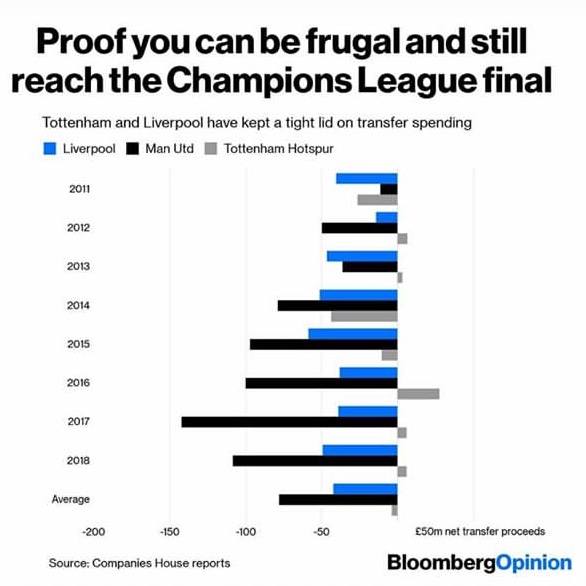

Dari sisi transfer pemain, Spurs boleh dibilang sangat frugal dan hati-hati. Selama satu dekade terakhir, rata-rata transfer bersih mereka senilai £10 juta per musim. Artinya, mereka mampu menjual pemain lebih mahal daripada yang mereka beli. Misalnya, pada musim 2017/2018, mereka menjual Kyle Walker, Kevin Wimmer, dan Nabil Bentaleb dengan keuntungan hingga £73 juta. Situasi ini juga mentransformasi Spurs dari klub papan tengah dengan ketergantungan pada satu-dua superstar seperti Gareth Bale dan Luca Modric menjadi klub all-star yang relatif sama rata (Kane, Eriksen, Son, Dele, Vertonghen, Lloris, dkk).

Nampaknya Spurs belajar dengan baik dari klub-klub lain yang telah menghamburkan begitu banyak uang namun dengan hasil yang relatif mixed. Sebut saja Angel di Maria (United), Alvaro Morata (Chelsea), Andy Carroll (Liverpool), atau Eliaquim Mangala (City). Spurs hanya menghabiskan tak sampai 10 persen belanja Manchester City musim 2017/2018 lalu.

Dari sisi akuntansi, Spurs juga diuntungkan dari proyek konstruksi stadion dan fasilitas pelatihan mereka. Aset jangka panjang semacam itu dapat dikapitalisasi sehingga tidak lantas mengurangi laba yang dibukukan Spurs. Pembangunan stadion memang mengeluarkan biaya, namun hal itu akan dicatatkan dalam neraca dan hanya akan menghasilkan biaya depresiasi saja — itupun baru akan dicatat setelah stadion digunakan dan akan ditarik sepanjang 50 tahun ke depan. Dengan nilai proyek sebesar £1,2 miliar, maka depresiasi mereka hanya sekitar £24 juta saja per tahunnya.

Masih dari sisi keuangan, Tottenham Hotspur juga punya overdraft pinjaman sekitar £400 di HSBC, Goldman Sachs, dan Bank of America untuk membantu pengerjaan proyek stadion barunya. Overdraft mereka sempat dinaikkan sampai £537 pada akhir 2017 dan dinaikkan lagi hingga £637 pada Oktober 2018. Namun, Spurs hanya perlu membayar bunga pinjaman tak lebih dari 4 persen saja per tahunnya, atau sekitar £25 juta per tahun.

Spurs juga cukup cerdas dengan membangun stadion multifungsi. Kelak, stadion mereka bisa digunakan untuk olahraga lain seperti rugby dan (American) football. Selain itu, stadion juga bisa digunakan untuk corporate events dan konser musik. Spurs mengestimasikan bahwa mereka bisa menaikkan pendapatan matchday mereka hingga £110 juta per tahun. Walau secara kapasitas masih di bawah Old Trafford (Manchester United), namun kombinasi antara fasilitas terbaik, fokus pada corporate clients, harga tiket yang lebih tinggi, dan lebih banyak event yang bisa diselenggarakan, membuat Spurs bisa lebih fokus mengembangkan taktik di lapangan.

Secara politis, Spurs juga diuntungkan atas tidak adanya ketergantungan berlebih pada satu kubu. Beda halnya dengan Manchester City yang terikat pada kekuatan keuangan dari Abu Dhabi, Chelsea yang bersandar pada Roman Abramovich, atau Arsenal yang disokong oleh Stan Kroenke. Spurs tidak memiliki sugar daddy. Karakter ini semacam ini jarang dijumpai di klub-klub sepakbola papan atas di era modern. Kombinasi karakter tersebut di atas juga yang membedakan Spurs dari underdog lain seperti Leicester City. Boleh dibilang Spurs merupakan long-term stable underdog story yang sedang menulis cerita hidupnya untuk mendobrak sepakbola papan atas.

We are Tottenham. Super Tottenham. From the Lane. We fear nobody! COYS!