Jualan Radikalisme

Ada yang salah dengan bagaimana kita memahami “radikalisme” — sebuah kata yang mengalami peyorasi secara berlebihan dalam beberapa waktu terakhir ini. Hal ini terlihat sangat konyol mengingat saat ini kita sebenarnya berada pada puncak peradaban, kemajuan ilmiah, dan rasionalitas yang senantiasa dijunjung tinggi.

Jonathan Githens-Mazer dari Universitas Exeter, Inggris, secara semantik mendefinisikan radikalisasi sebagai, “individually held, collectively defined, moral obligation to participate in direct action, often textually defined.” Dalam definisi ini, Githens-Mazer sama sekali tidak menyebut tentang orientasi politik maupun agama atau kepercayaan. Sumber inspirasi radikalisme bisa datang dari manapun, mulai dari buku, manifesto politik, sampai kitab suci.

Dalam pengertian tersebut, radikalisme dapat bermakna bagaimana seorang individu maupun secara kolektif dalam komunitas atau masyarakat, dapat memahami isu-isu di sekitar mereka, hingga menyalakan hasrat/gejolak dalam diri mereka sampai mereka merasa berkewajiban untuk melakukan sesuatu tentang isu tersebut. Dengan demikian, radikalisme itu sendiri pada dasarnya bukan merupakan suatu masalah.

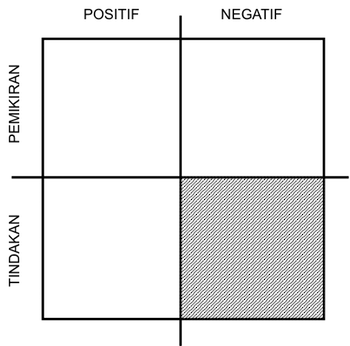

Radikalisme sejatinya dapat dilihat secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, radikalisme dapat terjadi pada tataran pemikiran atau pada tingkat praktikal. Berjalan di tempat umum dengan membawa senjata tajam dan mengancam semua orang adalah perbuatan radikal yang membahayakan. Akan tetapi, pada level pemikiran, radikalisme bisa sangat diperlukan. Bagi seorang akademisi dan peneliti, pemikiran radikal diperlukan untuk menguji, membantah, atau memperbarui teori-teori yang sudah ada. Menurut Thomas Kuhn, konsep normal science inilah yang kemudian mendorong terjadinya kemajuan saintifik (scientific progress).

Secara horizontal, radikalisme dapat bersifat positif maupun negatif. Dalam konteks radikalisme positif, kita bisa menginginkan semua orang untuk “teradikalisasi.” Misalnya, kita menghadapi masalah besar tentang perubahan iklim dan kita ingin semua orang memahami arti penting masalah tersebut. Sustainable Development Goals (SDG) adalah salah satu contohnya. Dalam tataran praktik, saat ini, sudah mulai banyak restoran yang meniadakan sedotan dan toko/supermarket yang menanggalkan kantung plastik.

Di sisi lain, radikalisme juga bisa bersifat negatif. Hal ini terjadi ketika seseorang percaya bahwa ada panggilan dalam dirinya untuk mengambil tindakan atau berbuat biadab dengan menghabisi orang-orang yang tidak berdosa. Tindakan ini yang kemudian dapat berujung pada kekerasan, aksi brutal, maupun terorisme yang memakan korban tak berdosa. Radikalisme jenis inilah yang sebenarnya harus kita hindari.

Yang menarik, Kamran Bokhari, pendiri Center for Global Policy, menyatakan bahwa tidak ada faktor pendorong tunggal di balik radikalisasi. Ada banyak hal yang bisa memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan radikalisme negatif, seperti bergabung dengan kelompok teroris. Walau sering dituding sebagai sumber masalah, faktanya agama bukan faktor utama radikalisasi. Seringkali proses cuci otak menggunakan kedok agama justru terjadi sesudahnya (ex-post).

Agama memang dapat menjadi salah satu faktor yang bisa memberikan identitas dan rasa kepemilikan (sense of belonging) bagi individu yang sedang rentan mencari makna dalam kehidupan mereka. Bagi sebagian orang, identitas dan rasa memiliki diperlukan untuk mengangkat mereka dari kehidupan mereka yang termarginalisasi, kurang berprestasi, atau terlibat kriminalisasi.

Orang-orang dalam kategori ini bisa terjebak karena beragam motivasi, seperti motif ekonomi, motif identitas, atau motif balas dendam. Para ekstremis menggunakan celah ini untuk keuntungan mereka dengan mencoba menyusun narasi baru bagi individu-individu seperti mereka sehingga bisa menjadi “pahlawan” dan “berjihad” untuk tujuan yang “mulia.”

Tak heran bila kelompok ekstremis mencari individu-individu yang merasa terasing, secara sosial ekonomi terpinggirkan, dan/atau kehilangan hak politiknya. Di sinilah narasi besar kelompok-kelompok ekstremis menemukan tanah yang subur. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menciptakan peluang bagi para ekstremis untuk dengan mudah mengeksploitasi dan memangsa kerentanan individu yang berada di titik terendah dalam kehidupannya.

Kata kunci untuk mengatasi radikalisme sebetulnya bukanlah melalui upaya deradikalisasi, melainkan inklusi. Pemerintah perlu menjamin setiap warga negaranya agar tidak tereksklusi, baik itu secara ekonomi, secara sosial, maupun secara politik. Aspirasi setiap masyarakat dari kelas dan latar belakang seperti apapun harus dapat tersampaikan. Adanya sifat komunal dalam masyarakat lintas batas semacam ini akan menimbulkan rasa memiliki yang kuat dan, secara otomatis, meniadakan radikalisme itu sendiri dengan sendirinya. Inilah mengapa radikalisme tidak ditemukan di masyarakat yang sejahtera dan maju.

Orang sering bilang, “It doesn’t matter what your definition is, it’s what the politicians says.” Apapun yang terjadi, pemerintah sudah secara resmi memutuskan perlawanannya terhadap upaya radikalisme. Maka, hal pertama yang perlu disampaikan kepada publik dan diskursus politik yang ada adalah definisi seperti apakah yang dimaksud dengan radikalisme oleh pemerintah. Eloknya, proses penentuan definisi ini harusnya melibatkan elemen masyarakat, kaum intelektual, hingga tokoh dan para pemuka agama.

Kedua, pemerintah harus benar-benar mampu membuktikan bahwa radikalisme yang dimaksud memang sungguh ada. Menggunakan metafora asap dan cermin (smoke and mirrors) yang biasa digunakan oleh pesulap untuk menyembunyikan triknya, Patricia Bromley dan Walter Powell menjelaskan fenomena “decoupling” yang lazim dijumpai di organisasi modern. Decoupling adalah gap yang terjadi antara kebijakan (policy) yang diharapkan dan praktik yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat terjadi karena struktur internal organisasi yang makin kompleks, organisasi terus-menerus berubah bentuk, atau sumber daya sering dialihkan dari tujuan yang seharusnya.

Akhir kata, jangan sampai radikalisme ini justru menjadi asap dan cermin yang menyembunyikan ketidakmampuan pemerintah dalam memastikan tujuan pembangunan yang menciptakan inklusi bagi semua orang.